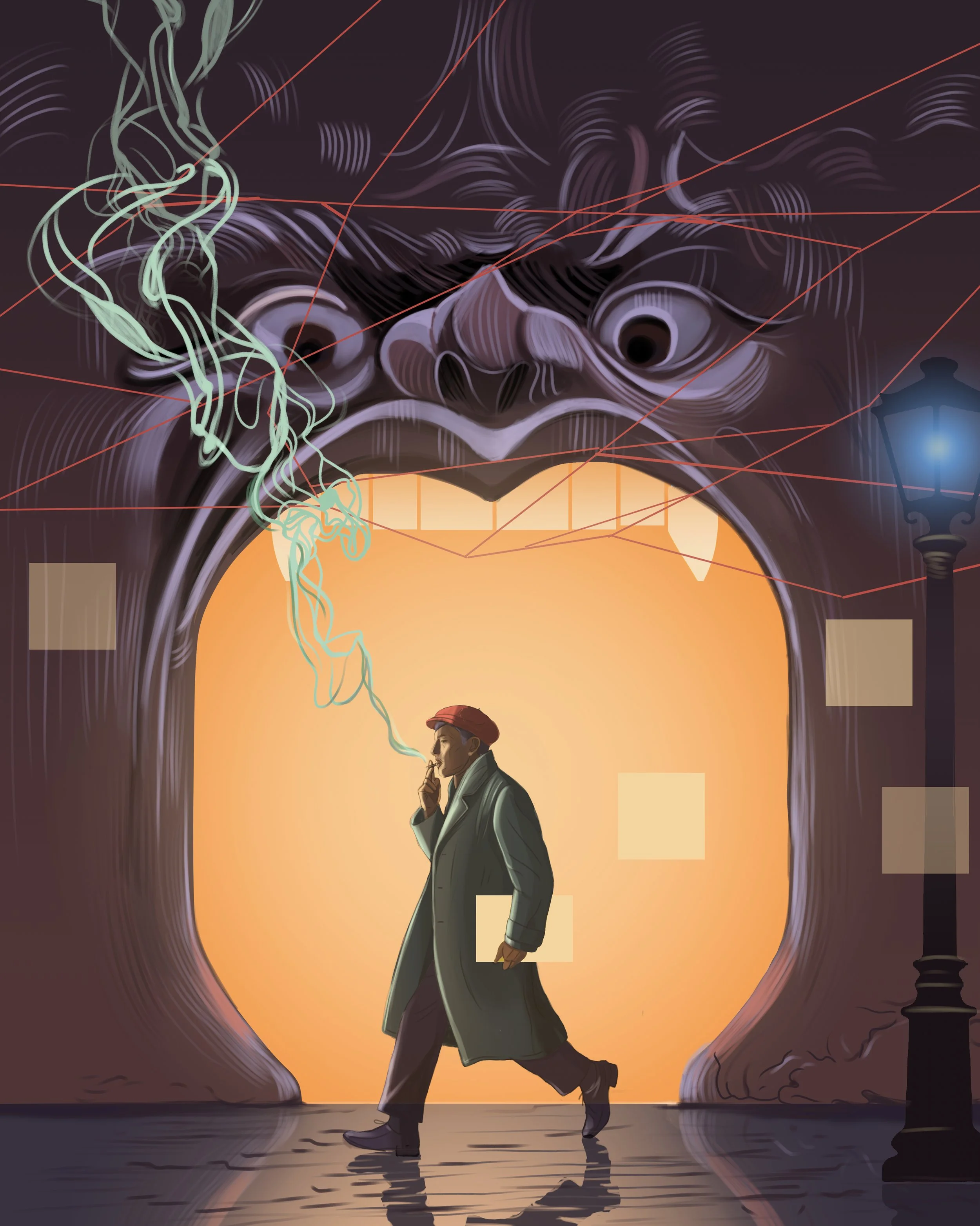

Zwischen Asphalt und Abgrund – Die Großstadt als Quelle der Inspiration bei Kirchner und Picasso

Aliaa Abou Khaddour, 2025

Was verbindet zwei Männer, die derselben Künstlergeneration angehören, zu Lebzeiten bereits gefeiert wurden und sich dennoch nie begegnet sind?

Ernst Ludwig Kirchner und Pablo Picasso gelten bis heute als Schlüsselfiguren der Moderne, deren Werk in einem stillen Dialog zu stehen scheint. Zwei, nicht ganz unproblematische, Künstler, die heute neu betrachtet werden müssen. Ihre Kunst entstand in einer Zeit, in der männliche Genialität zum Maßstab erhoben wurde und Frauen oft nur als Musen, Modelle oder Liebende sichtbar waren. Heute wissen wir: Diese Geschichten sind unvollständig und müssen neu erzählt werden.

Kirchner und Picasso müssen nicht vom Sockel gestoßen werden, aber sie brauchen einen neuen Rahmen. Es geht nicht darum, sie zu verurteilen, sondern sie im Licht unserer Gegenwart zu lesen. Mit dem Wissen, dass Kunst immer Ausdruck ihrer Zeit ist, und dass wir heute andere Fragen stellen dürfen. Fragen nach Nähe und Distanz, nach Sichtbarkeit und Schweigen, nach jenen Stimmen, die in der Geschichte der Moderne zu lange übersehen wurden.

Was haben die beiden “Giganten der Moderne” also gemein? Nun ja, beide interessierte weniger das naturgetreue Abbild des Menschen, als der Mensch in Bewegung und im Wandel, so gesehen der neue Mensch der Moderne. Ihre Bühne war die Großstadt. Dort fanden sie ihre Themen, ihre Formen und jene Frauen, deren Gesichter und Körper sie zu Ikonen machten (und damit auch oft verbrannten, aber dazu bald mehr).

Aliaa Abou Khaddour, 2025

Picasso, der den Großteil seines Lebens in Paris verbrachte, entdeckte das Nachtleben als Labor der Avantgarde. Zwischen Varieté, Zirkus und Bordell begegnete er Figuren, die zwischen Bühne und Abgrund lebten: Akrobatinnen, Tänzerinnen, Prostituierte. Frauen, die sich scheinbar aus den moralischen Zwängen ihrer Zeit befreit hatten. Sie verkörperten Bewegung, Risiko und Selbstbestimmung und damit genau das, was Künstler wie Picasso suchten: ein neues Körpergefühl, frei von akademischer Strenge, voller Energie und Bruch. In ihrer Arbeit und Gesten lag eine Freiheit, die der Malerei der Moderne erst ihren Atem gab, auch wenn sie für die Frauen selbst oft ein Leben am Rande der Gesellschaft und des Existenzminimums bedeutete.

Mit nur 26 Jahren malt Picasso das Werk, das zu seinen bekanntesten zählen sollte: Les Demoiselles d’Avignon (1907), eine Bordellszene, die vieles veränderte. Fünf Frauen, frontal, selbstbewusst, fast herausfordernd dem Blick ausgesetzt. Ihre Körper sind kantig, aufgelöst und maskenhaft und längst mehr als Modelle. Sie sind Konstruktionen, gebildet aus Begehren, Macht und Angst. Heute wird das Werk kritisch gelesen, als Sinnbild männlicher Aneignung, kolonialer Blickregime und des westlichen Umgangs mit außereuropäischer Kunst. Was Picasso damals als künstlerische Befreiung empfand, die Anlehnung an afrikanische Masken, gesehen im Musée du Trocadéro, zeigt heute auch die Schattenseiten der Moderne: die Gleichzeitigkeit von ästhetischer Revolution und kultureller Ausbeutung.

Pablo Picasso: Les Demoiselles d'Avignon, 1907, Museum of Modern Art New York, VG Bild Kunst

Auch Kirchner teilte diese Faszination für das „Fremde“, „das Wilde“, das vermeintlich Ursprüngliche - eine Sehnsucht, die tief in der europäischen Moderne verwurzelt war. In seiner Dresdner Zeit besuchte er Völkerschauen, zeichnete Menschen aus kolonialen Kontexten und suchte nach einer Kunst, die „authentischer“ sein sollte, unmittelbarer, körperlicher, instinktiver. Doch was damals als Suche nach künstlerischer Wahrheit galt, war zugleich Ausdruck einer kolonialen Blickordnung, in der andere Kulturen als Projektionsfläche für das Eigene dienten.

Viele sagen, dass Kirchner und Picasso darin “Kinder ihrer Zeit” sind, jedoch ist es damit nicht getan, denn beide nutzten die Ästhetik des „Anderen“ bewusst, um sich vom Akademischen zu lösen, beide machten das „Exotische“ zum Motor ihrer künstlerischen Revolution. Ein Mittel, das auch heute noch genutzt wird, jedoch immer stärker in die Kritik gerät. Denn was bei Kirchner und Picasso als Befreiung begann, war auch Aneignung. Die „Ursprünglichkeit“, die sie suchten, war keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern eine Konstruktion, geboren aus der Distanz und dem Machtgefälle Europas zu seinen Kolonien.

Aliaa Abou Khaddour, 2025

Doch was verband die beiden Künstler noch? Nun, vermutlich war es die Faszination für die Großstadt. Kirchner lebte bis 1911 in Dresden und anschließend in Berlin, fand in der deutschen Metropole eine andere, aber ebenso aufgeladene Szenerie. Seine Werke aus der Brücke-Zeit sind bevölkert von Tänzerinnen, Varietékünstlerinnen und Kokotten, Frauen zwischen Selbstinszenierung und sozialer Stigmatisierung. In Berlin verdichtete sich dieses Erleben zu seiner wohl bekanntesten Werkgruppe, den Berliner Straßenszenen: grell geschminkte Frauen, hastende Männer, flirrende Farben. Die Großstadt wird zum psychischen Ausnahmezustand, ein Ort der Überreizung, der Verführung und der Einsamkeit. Ein Phänomen, das bis heute anzuhalten scheint.

Wie Picasso suchte auch Kirchner die Nähe zu jenen Frauen, die außerhalb bürgerlicher Normen lebten: Tänzerinnen, Sexarbeiterinnen und Geliebte. Viele dieser Frauen waren selbst Künstlerinnen, Tänzerinnen oder Performerinnen, die ihren Körper und ihre Kunst als Ausdrucksmittel nutzten, ihre Kreativität aber selten als solche anerkannt sahen. Ihr Einfluss auf die Kunst dieser Männer war enorm, doch in der Erzählung der Moderne blieb er oft unsichtbar.

Sie inspirierten, posierten, lebten mit den Künstlern, und doch wurden sie zu Randfiguren in Geschichten, die von „Genies“ handeln. Hinter vielen berühmten Bildern stehen Biografien von Frauen, die selbst schöpferisch waren, aber unter dem Gewicht männlicher Autorität und eines Kunstbegriffs, der das Werk über die Person stellte, kaum Raum bekamen.

Genau diesen Frauen widmen wir uns im bald auf unserem Instagram-Kanal: Ihren Stimmen, ihren Schicksalen und ihrer oft stillen, aber nachhaltigen Spur in der Kunst der Moderne.

Wer diese Verbindungen zwischen Kunst, Stadt und Körper erleben möchte, sollte die Ausstellung „Kirchner. Picasso“ im LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster nicht verpassen. Sie läuft noch bis zum 18.01.2026 und zeigt, wie sich zwei Künstler, unabhängig voneinander, denselben Fragen stellten: Wie verändert die Großstadt das Sehen? Wie formen Begehren, Macht und Blick die Darstellung des Menschen?

Der umfangreiche Katalog zur Ausstellung versammelt Essays von internationalen Forscher:innen und eröffnet neue Perspektiven auf Themen wie Sexualität, Kolonialismus und künstlerische Selbstbefragung. Eine Einladung, die Moderne nicht nur zu betrachten, sondern kritisch weiterzudenken.